○佐川町文書等取扱規程

令和7年3月27日

訓令第7号

佐川町文書等取扱規程(平成16年佐川町訓令第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 文書等の収受、配布等(第9条―第13条)

第3章 公文書の処理(第14条―第20条)

第4章 公文書の施行(第21条―第23条)

第5章 公文書の保管、保存及び廃棄(第24条―第32条)

第6章 雑則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 佐川町(以下「町」という。)における文書等の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(1) 文書等 町が受領し、又は職員が職務上作成した文書、物品等をいう。

(2) 公文書 文書等のうち、職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録その他これに類するものであって、決裁、供覧等の手続が終了し、組織的に用いるものとして管理しているものをいう。ただし、決裁、供覧等が不要なものについては、これらの手続は要しない。

(3) 紙文書 公文書のうち、文字又はこれに代わるべき符号を用い、紙の上に永続すべき状態において職務に係る事案を記載したものをいう。

(4) 電子文書 公文書のうち、電磁的記録で文書管理システムによる情報処理の用に供するため当該文書管理システムに記録されたものをいう。

(5) 電子化文書 紙文書をスキャナ等の機器で読み取り電子画像化したもの(文書管理システムに記録された時点をもって、当該データを正本とみなす。)をいう。

(6) 文書管理システム 電子計算機を利用して収受、起案、決裁、保存、廃棄等を行う情報処理システムをいう。

(7) ファイル 相互に密接な関連を有する文書(保存年限を同じくすることが適当であるものに限る。)を、文書管理システム上又は簿冊で一の集合物にまとめたものをいう。

(8) 課 佐川町行政組織規則(平成10年佐川町規則第11号)第2条に規定する課及び同規則第3条に規定する会計課をいう。ただし、第9条においては、この号本文の課、会計課並びに佐川町の執行機関及び議会をいう。

(9) 課長 課の長をいう。

(文書等の取扱いの原則)

第3条 文書等の処理は、全て正確かつ迅速に取り扱わなければならない。

2 公文書に関する事務は、文書管理システムによって行うものとする。ただし、文書管理システムが利用できない環境にある場合は、この限りでない。

3 職員は、電子的な管理を積極的に進めることにより、文書管理業務の効率性を向上させ、執務環境の改善に努めなければならない。

(公文書の種類)

第4条 公文書の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法規文書

ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき制定するもの

イ 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの

(2) 公示文書

ア 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づいてする指定、決定その他処分事項を広く一般に周知させるため公示するもの

イ 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの

(3) 令達文書

ア 訓令 権限の行使又は職務の遂行に関して、所属機関又は所属職員に対し一般的又は個別的に発する命令で公示するもの

イ 訓 所属機関に対して命令するもので公示しないもの及び所属職員に対して命令するもの

ウ 指令 法令の規定又は職務上の権限に基づき所属機関及び所属職員以外の者に対して行政行為をし、又は特定の事項を指示命令するもの

(4) 往復文書

通達、依命通達、通知、指示、協議、照会、回答、報告、諮問、答申、申請、進達、副申、依頼、送付等をいう。

(5) 庁内関係文書

伺、復命書、事務引継書、願、届、上申書、内申書、辞令、供覧、回覧等をいう。

(6) その他の文書

書簡文、賞状、表彰状、感謝状等前各号に掲げる文書以外の公文書をいう。

(総務課の職務)

第5条 総務課は、文書管理主管課として、文書事務を総括管理するものとし、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書管理全般における各課への指導及び研修

(2) 書庫の管理

(3) 文書分類表の管理

(4) 文書分類(大分類、中分類及び小分類)の検討

(5) 各種ファイル情報等の管理

(課長の責務)

第6条 課長は、課における文書事務の責任を負うものとする。

(文書取扱主任等)

第7条 課長は、課内の文書事務の全般を統括する。

2 文書事務を適正かつ円滑に行うため、各課に文書取扱主任1人を置く。ただし、総務課長が認めたときは、複数の課を合わせて1人の文書取扱主任を置くことができる。

3 課に文書取扱主任を補佐する者として、必要に応じて文書取扱補助者を置くことができる。

4 文書取扱主任は町長が、文書取扱補助者は課長が、各課の所属職員(第2項ただし書に規定する文書取扱主任は、当該複数の課の所属職員)のうちから選任する。この場合において、文書取扱補助者を選任した課長は、速やかに総務課長にその旨を届け出るものとする。

5 文書取扱主任及び文書取扱補助者は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 課内における文書管理の指導及び調整

(2) 文書管理に関する総務課との連絡調整等

6 文書取扱主任が不在の場合におけるその職務は、課長、文書取扱補助者その他課長が指名した者が代理する。この場合において、文書取扱主任の印又は署名については、当該代理者の印又は署名とし、当該印又は署名に代理の旨記載するものとする。

(ファイル情報の登録)

第8条 ファイルを文書管理システムに登録する際には、次に掲げる情報を登録しなければならない。

(1) ファイル名

(2) 文書分類

(3) 保存年限

(4) ファイル番号

(5) 作成年度又は作成年

(6) 所管課

(7) その他文書管理に必要な事項

第2章 文書等の収受、配布等

(受領及び配布)

第9条 総務課は、役場に到達した文書等(課に直接到達したものを除く。)を受領し、次により処理をする。

(1) 封(包装を含む。以下同じ。)をされた文書等

ア 文書等(イの文書等を除く。)の宛名の課に開封せずに配布する。ただし、開封しなければ配布すべき課が不明の場合は、開封し、当該文書等の主管課に配布するものとする。

イ 親展文書及び個人宛ての文書等(宛名の個人名に職名が付されているもの(町長宛てのものを除く。)を含む。以下同じ。)は、開封せずにそれぞれ名宛人に配布する。

ウ 町長宛ての文書等は、私信と推察されるものは開封せずに町長に配布し、その他のものは開封し、当該文書等の主管課又は町長に配布する。

エ 副町長等課に属さない者(町長を除く。)宛ての文書等は、開封せずにそれぞれ名宛人に配布する。

オ 訴訟、審査請求その他収受の日付が権利の取得、変更又は喪失に関係のある文書等(以下「訴訟等」という。)は、開封せずに直ちに主管課に配布する。ただし、主管課で直ちに収受できないときは、総務課において開封し、及び収受の事務を代行し、速やかに主管課に引き継ぐものとする。

(2) 封をされていない文書等 前号に規定する開封後の処理と同様とする。

2 前項の場合において、複数の課に関連する文書等は、総務課長が主管と決定した課に配布する。

3 料金の不足又は未納の郵便物について総務課長が必要と認めたときは、当該不足又は未納の料金及びこれに係る手数料を負担するものする。この場合において、必要に応じて、差出人に対して当該料金等を請求するものとする。

4 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(1月1日を除く。)並びに勤務時間外(以下「勤務時間外等」という。)に到着した文書等は、当直勤務者が受領し、当該受領の日後において、その日に最も近い勤務時間外等でない日(当該受領が勤務時間前である場合は、その受領の日の勤務時間開始後)に、総務課に引き継がなければならない。この場合において、緊急を要すると認められるものは、直ちに総務課又は主管課の責任者に連絡しなければならない。

(収受)

第10条 主管課が収受した文書等は、次により処理をする。

(1) 文書等のうち、刊行物、広告ポスターの類、軽易な挨拶状、案内状その他課長が不要と認める軽易な文書及び庁内文書以外のものについては、文書管理システムに登録しなければならない。

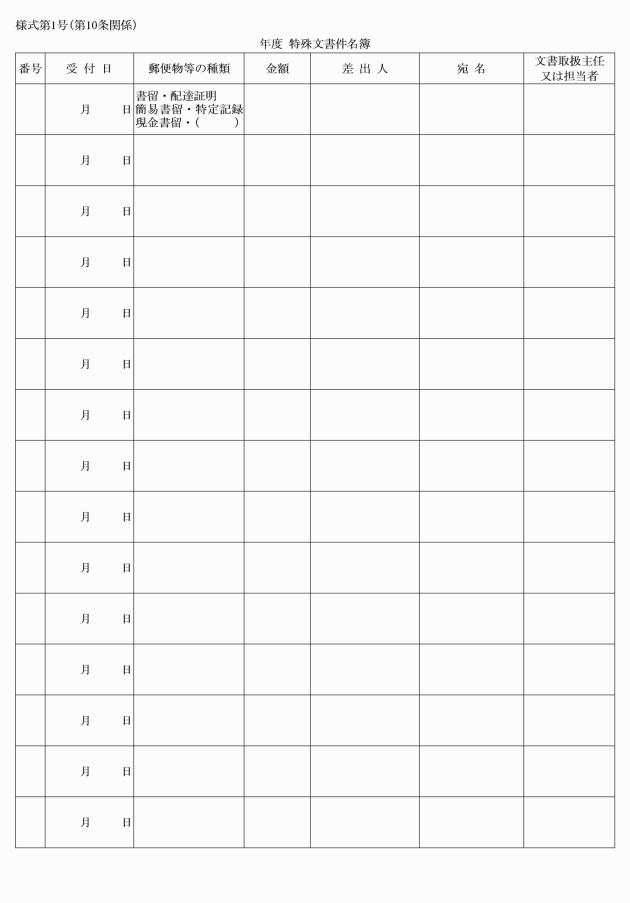

(2) 現金、金券、有価証券、郵便切手及びこれらに類するものが同封されているもの、配達証明文書、書留その他重要なもの並びに親展文書については、特殊文書件名簿(様式第1号)に所要事項を記入し、文書取扱主任又は担当者の受領印又は署名を徴する。ただし、これらの文書等のうち個人宛ての文書等については、特殊文書件名簿の文書取扱主任又は担当者の欄に当該個人の受領印又は署名を徴するものとする。

(3) 訴訟等は、第1号に定める手続のほか、余白に収受時刻を記入し、取扱者が押印し、封筒を添付する。

2 親展文書及び個人宛ての文書等は、名宛人が開封し、必要に応じて文書管理システムに登録するものとする。

3 前2項の文書等が紙文書の場合は、電子化文書にした上で、文書管理システムに登録しなければならない。ただし、保存年限が1年以内の紙文書及び書籍又は冊子等で収受した電子化文書とすることが困難な紙文書等、文書の性質上これにより難いときは、この限りでない。

(電子メールでの収受)

第11条 電子メールにより受信した文書等は、受信した電子メールの内容を担当する職員が当該受信メールに添付されている電子データを文書管理システムに登録することにより、収受するものとする。

(配布文書の返付等)

第12条 各課において、その所掌に属さない文書等が配布され、又は直接到達した場合は、直接他の課へ転送することなく、直ちに総務課に返付し、又は送付しなければならない。

2 個人に配布された文書等であっても、当該個人宛てでないものについては、前項の例による。

(秘密文書の取扱い)

第13条 秘密文書は、特に細密な注意を払って取り扱い、部外の者又は当事者以外の者の目に触れる箇所に放置してはならない。

2 秘密文書を保管し、又は保存する必要がなくなったときは、焼却その他確実な方法により廃棄しなければならない。これを作成する場合に用いた原稿、謄写用紙、複写紙、資料等についても、また同様とする。

第3章 公文書の処理

(公文書の処理)

第14条 課の主管に係る公文書は、全て課長が中心となり適切な管理を行い、絶えず文書の迅速な処理に留意して、公文書の処理状況を調査し、未処理のものについては、必要な指示をする等の方法により、処理の促進を図り、事案が完結するまで、その経過を明らかにしておかなければならない。

(供覧)

第15条 公文書の供覧は、電子供覧(文書管理システムに事案の内容その他所要事項を入力し、電子決裁を受けるための供覧をいう。以下同じ。)の方法により行うものとする。ただし、紙文書については、余白等に供覧押印欄を設け、当該紙文書を供覧することができる。

2 前項の規定にかかわらず、課長は、上司の決裁を要する事業に係る文書を収受した場合において、その処理が特に重要なものであるときは、あらかじめ、当該文書を上司の閲覧に供し、その指示を受けなければならない。

(起案)

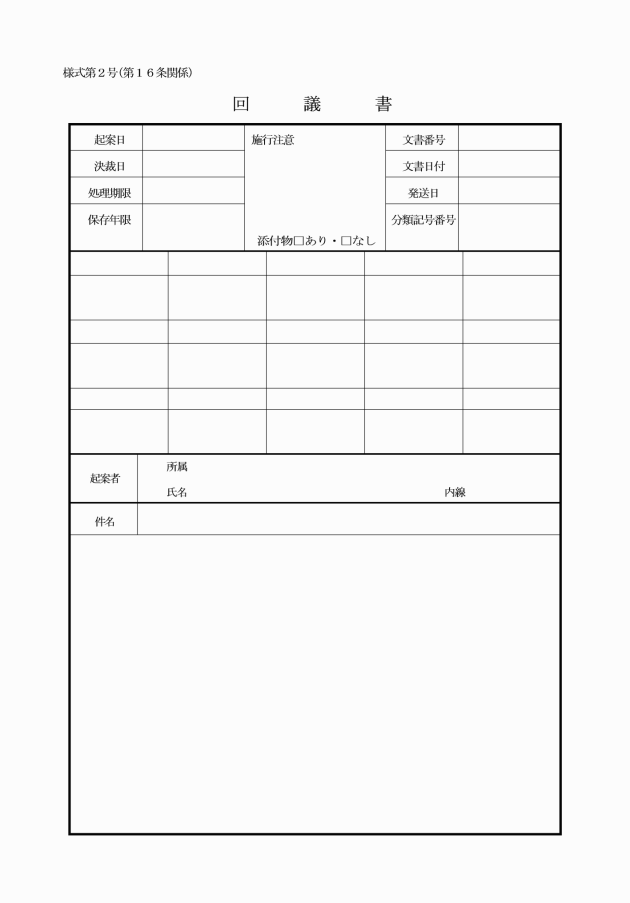

第16条 公文書の起案は、別に処理の形式に関し規定があるものを除き、電子起案(文書管理システムに事案の内容その他所要事項を入力し、電子決裁を受けるための起案をいう。以下同じ。)の方法により行うものとする。ただし、課長が電子起案の方法により難いと認めるときは、回議書(様式第2号)を使用し起案を行うことができる。

2 起案に当たっては、起案の理由又は説明及び施行に係るものは、施行日を付し、必要に応じて関係法令等の条文、事案の経過等を明らかにする資料その他参考資料を添付すること。

(回議)

第17条 回議は、当該事務の決裁区分に従い、文書管理システムを利用して、起案者から順次回議して決裁を受けるものとする。

2 回議書を使用した起案で緊急又は機密を要するものは、課長又は起案者自ら携帯して決裁を受けなければならない。

(合議)

第18条 他課の主管事務に関係のある事案は、その関係のある課に合議又は協議をしなければならない。

2 前項の規定により合議又は協議をした場合において、関係の課の意見が異なるときは、上司の裁断を受けなければならない。

(法令審査)

第19条 条例議案、規則案、告示案(規程形式のもの及び恒久的なものに限る。)、訓令案及び訓案の回議は、関係各課の合議を経て、総務課において考査を受けなければならない。

(文書番号)

第20条 職員が作成した公文書には、日付を付すとともに、次に定める文書番号を付さなければならない。

(1) 法規文書、公示文書(公告を除く。)及び令達文書(指令を除く。)は、町名を冠し、総務課においてそれぞれの区分に従い番号を付す。

(2) 往復文書は、町名及び課の首字1字を冠し、文書管理システムにより採番した番号を付す。ただし、軽易なものは、この限りでない。

(3) 前2号以外の公文書は、番号を付さないものとする。

第4章 公文書の施行

(発送)

第21条 公文書の発送は、特定のものを除き、総務課において行う。

(記名及び押印)

第22条 公文書の記名は、町長名、町名又は役場名とする。ただし、法令の定めのあるものは当該職名とし、軽易なものは決裁権者の職名、庁内相互間のもの及びごく軽易なものは課長名又は担当者名とすることができる。

2 部外に発する公文書には、その記名(課長名及び担当者名を除く。)に従い当該公印を押さなければならない。ただし、公告式に定めのあるもの、町長の承認を得たもの又は軽易なものについては、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により、町長の承認を得たもの又は軽易なものについて公印の押印を省略する場合は、「(公印省略)」の文字を付するものとする。

(公印)

第23条 公印の種類及び管理については、別に定める。

第5章 公文書の保管、保存及び廃棄

(文書分類)

第24条 全ての公文書は、別に定める文書分類表により分類整理し、管理しなければならない。

2 各課は、公文書の保存年限等を見直した場合には、総務課に届け出なければならない。

3 総務課は、次に掲げる事由が生じた場合には、大分類項目、中分類項目及び小分類項目の変更又は追加を行わなければならない。

(1) 全く新しい事務分掌が設けられること等により、既存の分類項目では分類が困難な場合

(2) 各分類項目における文書量が多くなり、公文書の検索に不都合が生じた場合

(公文書の保存年限)

第25条 公文書の保存年限は、次の6種とし、その区分は、別表に定めるとおりとする。ただし、法令に定める保存年限を下回ることはできない。

(1) 第1種 永年保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 5年保存

(4) 第4種 3年保存

(5) 第5種 1年保存

(6) 第6種 その他

2 前項第6号の第6種の保存年限は、総務課と当該公文書の主管課が協議して定める。

3 公文書の保存年限は、当該文書の完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。ただし、暦年により処理するものは、完結日の属する年の翌年の1月1日から起算するものとする。

(1) 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間

(4) 佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)第5条の開示請求があったもの 同条例第10条の決定の日の翌日から起算して1年間

(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条の開示請求又は同法第90条の訂正請求があったもの 同法第83条又は第94条の決定の日の翌日から起算して1年間

(公文書の整理)

第26条 公文書は、効率的かつ能率的な事務が行えるよう、相互に密接な関連を有する文書(保存年限を同じくすることが適当であるものに限る。)をファイルとしてまとめなければならない。

2 紙文書は、ファイリング用品を使用し、文書管理システムから出力したラベルを貼付して、常に整然と分類整理し、必要なときに、速やかに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。ただし、図面及び成果品等でファイリング用品を使用できないときは、この限りでない。

3 電子化文書とした後の紙文書は、課長の指示を受けた後、速やかに廃棄するものとする。

(公文書の保管)

第27条 紙文書は、年度ごとに区分し、現年度及び前年度に生じたものは、所管課の事務室において保管する。

2 保管された紙文書の移替えは、毎年度当初に行う。

3 前々年度以前に生じた紙文書は、総務課長が課長から引継ぎを受け、書庫等に集中して保存しておかなければならない。ただし、所管課において常時使用する文書(以下「常用文書」という。)は、総務課長の承認を得て、所管課において保管することができる。

4 総務課長は、所管課における文書の保管状況を調査し、必要な指導をすることができる。

(保管公文書の引継ぎ)

第28条 課長は、書庫等への保存を必要とする公文書があるときは、当該公文書の完結年度の翌々年度当初において総務課長が指定する時期に、次に定めるところにより総務課長に引き継がなければならない。ただし、継続文書(複数年度にわたる事業で、当該事業に係る公文書をいう。)については、事業の完了年度の翌年度に完了の処理を行い、事業の完了年度の翌々年度に総務課長に引継ぎを行うものとする。

(1) 所管課は、ファイルを書庫等へ収納する。この場合において、総務課長は、当該ファイルを保存すべき場所その他必要事項を指示する。

(2) 文書の書庫等への移送は引継ぎを完了した後に、所管課において直ちに行うものとする。

2 課長は、前項の規定にかかわらず、引継ぎができない特別の理由があると認められる文書については、総務課長の承認を受けて、当該課長が指定する場所において保存することができる。

3 総務課長は、引継ぎを受けた文書を保存年限が経過するまで書庫等において保存しなければならない。

(常用文書の引継ぎ)

第29条 常用文書については、常時利用する期間の終了日の属する年度の翌々年度当初に、総務課長に引継ぎを行うものとする。

(常用文書の見直し)

第30条 常用文書については、次のとおり随時取扱いを見直さなければならない。

(1) 常用として不適切であり、保存年限を設定すべき文書は、常用を解除した上、保存年限を設定し、書庫等へ引き継ぐこと。

(2) 常用として利用することがない陳腐化した文書で廃棄可能なものは、常用を解除し、廃棄すること。

(公文書の保存)

第31条 公文書の保存は、文書取扱主任のもと各課において行うものとし、それぞれの公文書の保存年限に従って、保存年限が満了するまで行う。

(公文書の廃棄)

第32条 保存年限を満了したファイルで書庫等に保存するものについては、総務課長が課長に指示をして速やかに廃棄(電子文書にあっては、当該電子文書を文書管理システムから削除することをいう。以下同じ。)しなければならない。

2 書庫等で保存する文書以外の文書(電子文書を除く。)については、課長が廃棄しなければならない。

3 総務課長は、前2項に定める文書の廃棄をするときには、文書管理システムに廃棄の登録をする、又は廃棄の登録の指示をするものとする。

第6章 雑則

(様式の任意性)

第33条 この規程に定める様式は、必要な事項の最小限度を記載すべきことを定めるものであって、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。

2 この規程に定めのない様式は、総務課長が別に定める。

(その他)

第34条 この訓令に定めるもののほか、文書管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第25条関係)

第1種(永年保存)

(1) 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関する文書

(2) 議会議案その他議会に関する文書で重要なもの

(3) 行政の総合計画に関する文書

(4) 条例、規則等の解釈及び運用方針に関する文書で重要なもの

(5) 法律関係が10年を超える許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書

(6) 行政代執行に関する文書で重要なもの

(7) 訴訟及び土地収用裁決に関する文書

(8) 審査請求その他の争訟(訴訟を除く。)に関する文書で重要なもの

(9) 地方公営企業管理者、行政委員会の委員及び附属機関の委員の任免に関する文書

(10) 予算書及び決算書

(11) 叙位、叙勲及び褒賞に関する文書

(12) 表彰に関する文書で重要なもの

(13) 町有財産の取得に関する文書(設計に関するものを含む。)

(14) 行政界の変更、未所属地域の編入、字の区域及び名称の変更に関する文書

(15) 町行政の沿革に関する文書

(16) 町長及び副町長の事務引継書

(17) 職員の人事に関する文書で重要なもの

(18) その他永年保存の必要を認められるもの

第2種(10年保存)

(1) 重要な事業の計画及び実施に関する文書

(2) 条例、規則等の解釈及び運用方針に関する文書

(3) 諮問及び答申に関する文書で重要なもの

(4) 法律関係が5年を超える許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書

(5) 行政代執行に関する文書

(6) 審査請求その他の争訟(訴訟を除く。)に関する文書

(7) 予算、決算、収入及び支出に関する文書で重要なもの

(8) 表彰に関する文書

(9) 町有財産の処分に関する文書で重要なもの並びに町有財産、県有財産及び国有財産の管理に関する文書

(10) 契約に関する文書で重要なもの

(11) 貸付金及び補助金に関する文書で重要なもの

(12) 租税その他各種公課に関するもの

(13) 補助工事の執行に関する文書で重要なもの

(14) 職員の人事に関する文書

(15) 職員の服務に関する文書で重要なもの

(16) 非常勤職員(一般職)の任免に関する文書

(17) その他10年保存の必要を認められるもの

第3種(5年保存)

(1) 事業の計画及び実施に関する文書

(2) 請願及び陳情に関する文書

(3) 諮問及び答申に関する文書

(4) 法律関係が3年を超える許可、認可、免許、承認等の行政処分に関係する文書

(5) 予算及び決算に関する文書

(6) 町有財産の管理に関する文書で簡易なもの及び町有財産の処分に関する文書

(7) 契約に関する文書

(8) 貸付金及び補助金に関する文書

(9) 調査及び研究に関する文書で重要なもの

(10) 工事の執行に関する文書

(11) 職員の服務に関する文書

(12) 職員の給与及び旅費に関する文書

(13) その他5年保存の必要を認められるもの

第4種(3年保存)

(1) 法律関係が1年を超える許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書

(2) 監査及び検査に関する文書

(3) 調査及び研究に関する文書

(4) 会議及び講習会に関する文書

(5) 契約に関する文書で軽易なもの

(6) 収受文書件名簿、発送文書件名簿及び特殊文書件名簿

(7) 職員の福利厚生に関する文書

(8) 職員の研修に関する文書

(9) その他3年保存の必要を認められるもの

第5種(1年保存)

(1) 請願及び陳情に関する文書で軽易なもの

(2) 統計表の基礎となった調査票

(3) 証明に関する文書

(4) 一時的な往復文書

(5) その他1年保存の必要を認められるもの

第6種(その他)

法律による規定や起債等の関係上、第1種から第5種までに当てはまらない文書