○佐川町みどりの環境整備支援事業費補助金交付要綱

令和6年8月13日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、佐川町みどりの環境整備支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、森林の公益的機能を高めるとともに、森林資源の質的充実を計画的に推進するため、未整備のまま高齢林へと移行している人工林の間伐等の作業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(事業内容及び採択要件)

第4条 補助事業に係る事業内容及び採択要件は、別表第2に定めるとおりとする。

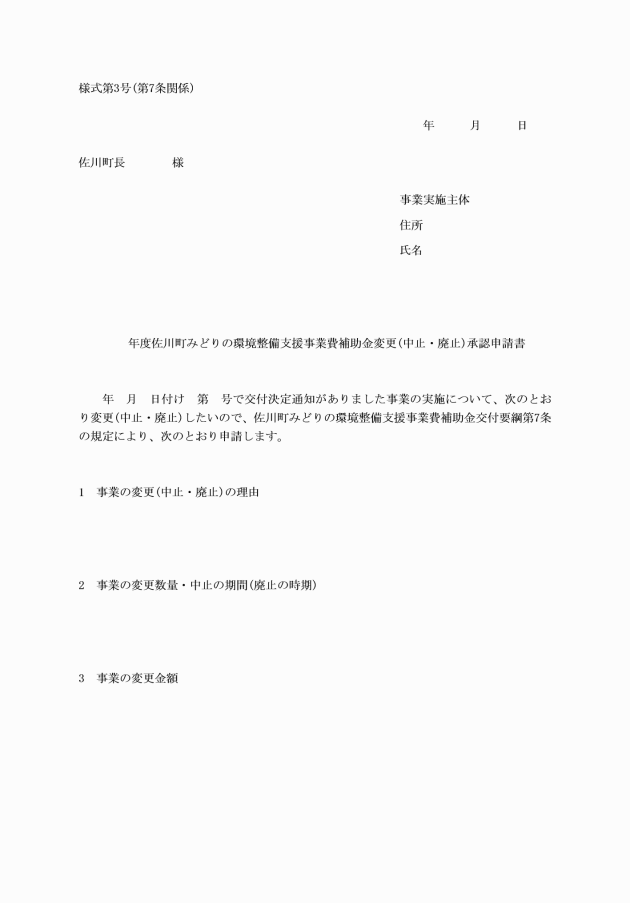

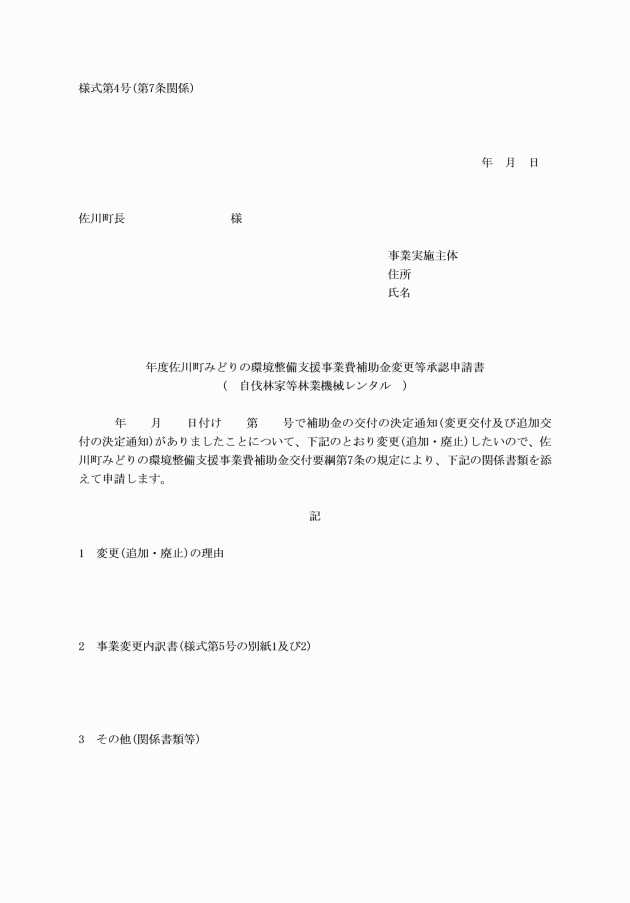

(1) 補助金額の増加及び30パーセントを超える減額

(2) レンタル機械の変更、追加及び廃止

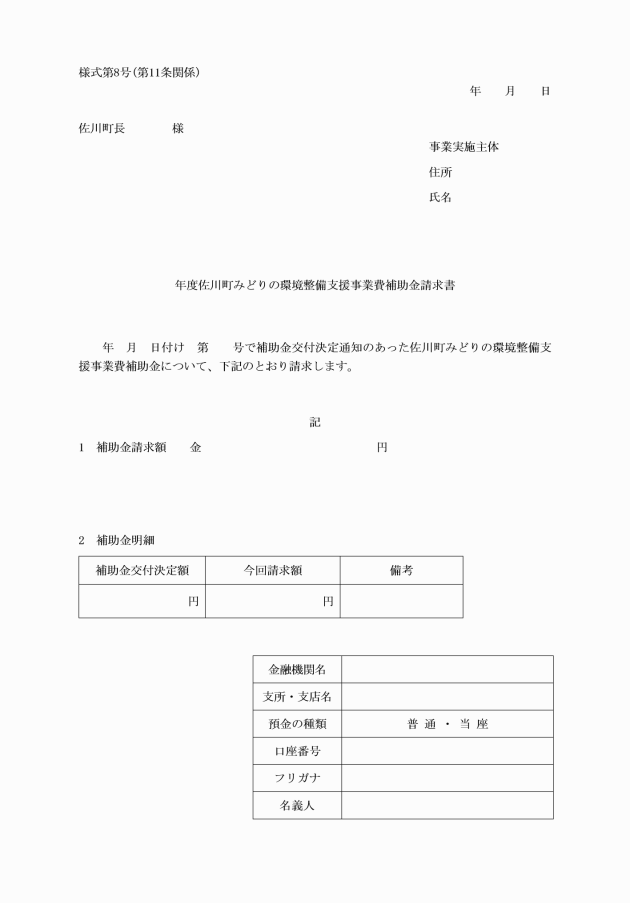

(補助金の請求)

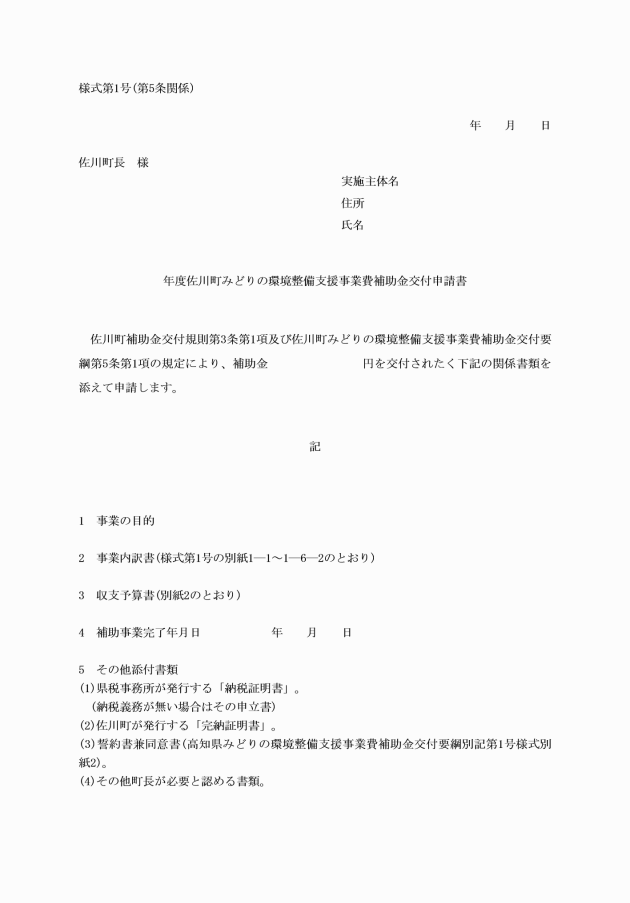

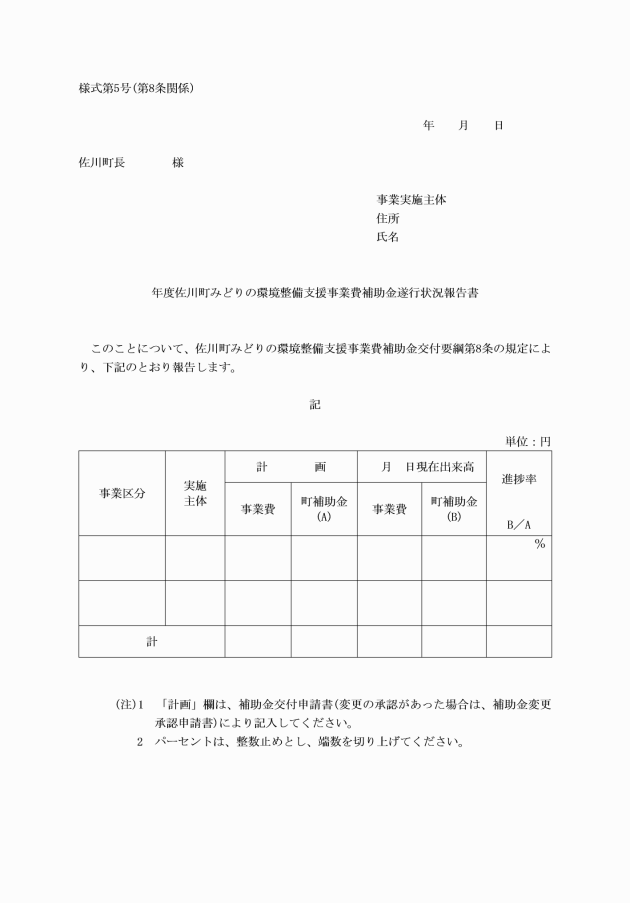

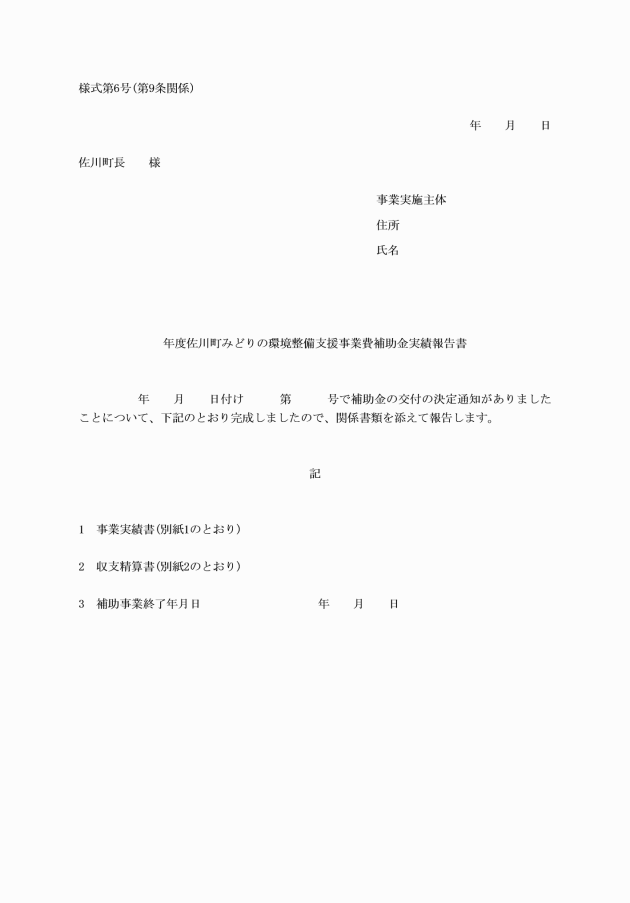

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、佐川町みどりの環境整備支援事業費補助金請求書(様式第8号)により町長に請求しなければならない。

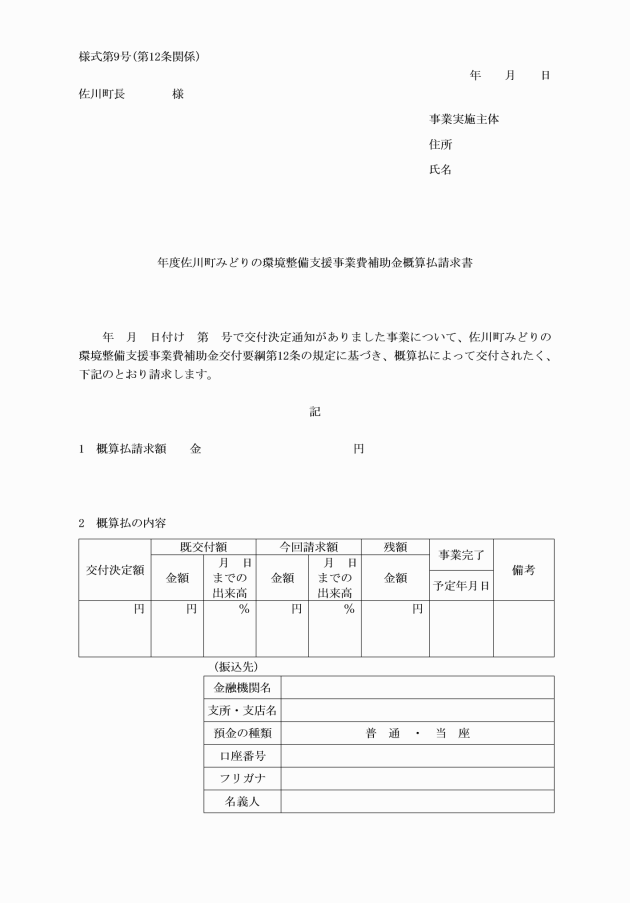

(概算払)

第12条 町長が必要であると認めたときは、補助金の一部を概算払により支払うことができるものとする。

3 1回の概算払により請求できる補助金は、交付決定額の50パーセント以内とし、概算払により請求できる補助金の合計は、交付決定額の75パーセント以内とする。

4 概算払により補助金を2回以上請求することができる場合は、概算払した事業量をおおむね達成できていると町長が認めた場合とする。

(補助金の返還及び取消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

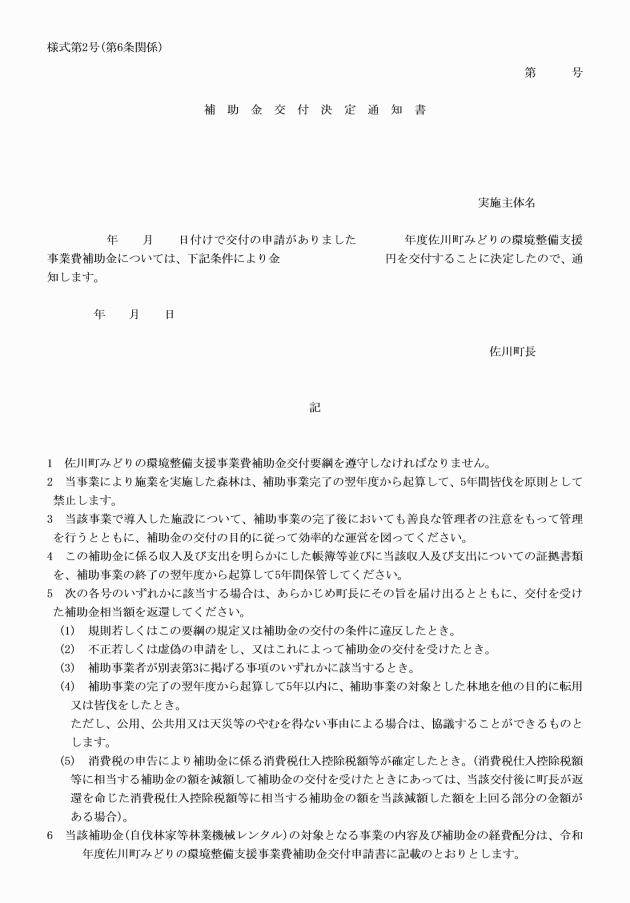

(1) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が別表第3に掲げる事項のいずれかに該当するとき。

(4) 補助事業の完了の翌年度から起算して5年以内に補助事業の対象とした林地を他の用途に転用又は皆伐をしたとき。ただし、公用若しくは公共用又は天災等のやむを得ない事由による場合は、町長と協議することができるものとする。

(5) 消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したとき(消費税仕入控除税額等に相当する補助金の額を減額して補助金の交付を受けたときにあっては、当該交付後に町長が返還を命じた消費税仕入控除税額等に相当する補助金の額を当該減額した額を上回る部分の金額がある場合)。

(補助事業者の遵守事項)

第14条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る法令、規則、要綱等の規定を遵守すること。

(2) 補助事業の実施に当たっては、別表第3に掲げる事項のいずれかに該当すると認められる者を実施主体及び契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(3) 補助事業により整備した森林について、補助事業の終了の翌年度から起算して5年以内に補助事業の対象とした林地を他の目的に転用等(皆伐を含む。)をする場合は、あらかじめ町長にその旨を届け出ること。

(4) 補助事業により整備した作業道については、善良な管理者の注意をもって管理を行うとともに、補助金の交付の目的に沿って効率的な運営を図ること。

(5) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(6) 補助事業の実施においては、森林法(昭和26年法律第249号)、森林法施行令(昭和26年政令第276号)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)の規定を遵守しなければならないこと。

(グリーン購入)

第15条 補助事業者及び間接補助事業者は、補助事業の実施において物品を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第16条 補助事業又は補助事業者に関して、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和7年9月25日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

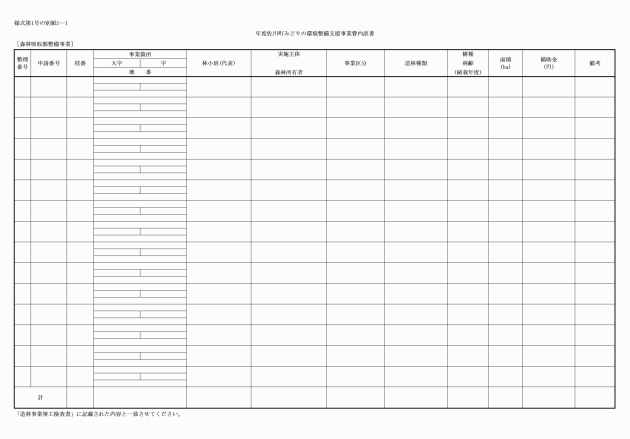

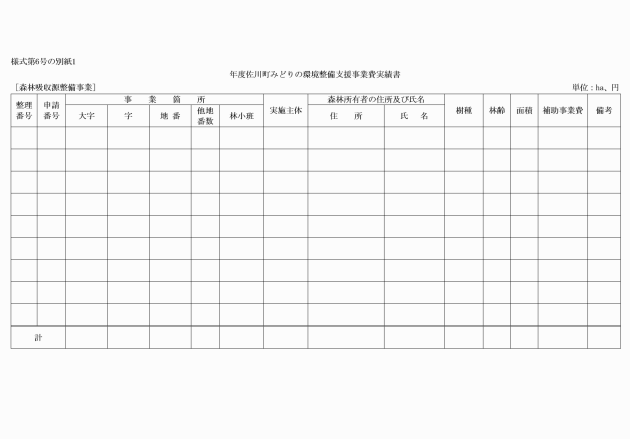

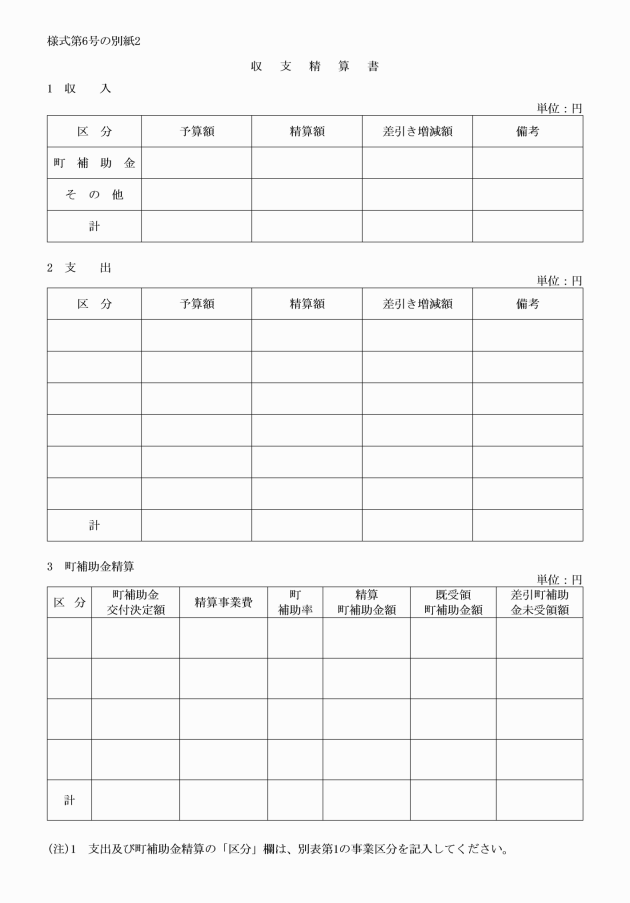

事業区分 | 補助対象経費 | 実施主体 | 補助率等 |

1 森林吸収源整備事業 | 3齢級から9齢級までの人工林で行う不用木の淘汰等の除去及び保育間伐に要する経費、間接費、手数料及び森林保険料 | 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会(以下「森林組合等」という。)、森林整備法人、森林所有者、森林経営計画の認定を受けた者、特定間伐等促進計画の実施主体に位置付けられた者並びに森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規定により都道府県が公表した民間事業者(以下「民間業者」という。) | 定額(ただし、実費以内) 【除伐】 1ヘクタール当たり 28,000円以内 【保育間伐A】 1ヘクタール当たり 30,000円以内 【保育間伐B】 1ヘクタール当たり 18,000円以内 【保育間伐C】 1ヘクタール当たり 28,000円以内 |

2 公益林保全整備事業 | 3齢級以上の人工林で行う保育間伐に要する経費 | 森林組合、生産森林組合、森林整備公社、森林所有者(自伐林家等を含む)、林業家、新規参入建設業者等 | 定額 1ヘクタール当たり 80,000円以内 |

3 森林整備事業 | 7齢級からスギ14齢級又はヒノキ18齢級までの人工林で行う搬出間伐及び搬出集積に要する経費 | 森林組合、生産森林組合、森林整備公社、森林所有者(自伐林家等を含む)、林業家、新規参入建設業者等 | 定額 【間伐率30パーセント】 1ヘクタール当たり 183,000円以内 【間伐率20パーセント】 1ヘクタール当たり 122,000円以内 |

4 作業道整備事業 | (1) 開設後5年を経過した作業道(作業道1.5:幅員1.5メートル以上2.0メートル未満、作業道2.0:幅員2.0メートル以上2.5メートル未満、作業道2.5:幅員2.5メートル以上3.0メートル未満又は作業道3.0:幅員3.0メートル以上)の路面整備に要する経費 (2) 作業道(幅員は、(1)に準ずる。)の開設に要する経費。ただし、開設1メートル当たり0.02ヘクタールの搬出間伐を実施することとする。 (3) 作業道の補強(丸太積み工、洗い越し工又は作業ポイント)に要する経費 (4) 作業道の復旧又は補修に要する経費とする。 | 佐川町に住所を置く森林所有者(自伐林家等を含む。)、佐川町に住所を置く林業者及び佐川町に住所を置く佐川町自伐型林業推進協議会の会員 | 定額 路面整備 (作業道1.5) 1メートル当たり 100円 (作業道2.0) 1メートル当たり 130円 (作業道2.5) 1メートル当たり 150円 (作業道3.0) 1メートル当たり 200円 開設 (作業道1.5) 1メートル当たり 500円 (作業道2.0) 1メートル当たり 2,000円 (作業道2.5) 1メートル当たり 2,000円 (作業道3.0) 1メートル当たり 1,500円 補強 丸太積み工 1メートル当たり 1,400円 洗い越し工 1箇所当たり 12,000円 作業ポイント 1箇所当たり 55,000円 復旧又は補修 補助対象事業費の50パーセント以内 |

森林組合、生産森林組合、森林整備公社、佐川町以外に住所を置く森林所有者(自伐林家等を含む。)、佐川町以外に住所を置く林業者、新規参入建設業者等 | 次の区分ごとに定める単価を用いて算定した額と町が交付する補助金額のいずれか低い方の額以内 路面整備 路面整備 (作業道1.5) 1メートル当たり 100円 (作業道2.0) 1メートル当たり 130円 (作業道2.5) 1メートル当たり 150円 (作業道3.0) 1メートル当たり 200円 開設 (作業道1.5) 1メートル当たり 500円 (作業道2.0) 1メートル当たり 1,300円 (作業道2.5) 1メートル当たり 1,500円 (作業道3.0) 1メートル当たり 1,500円 補強 丸太積み工 1メートル当たり 1,000円 洗い越し工 1箇所当たり 9,000円 作業ポイント 1箇所当たり 55,000円 復旧又は補修 補助対象事業費の50パーセント以内 | ||

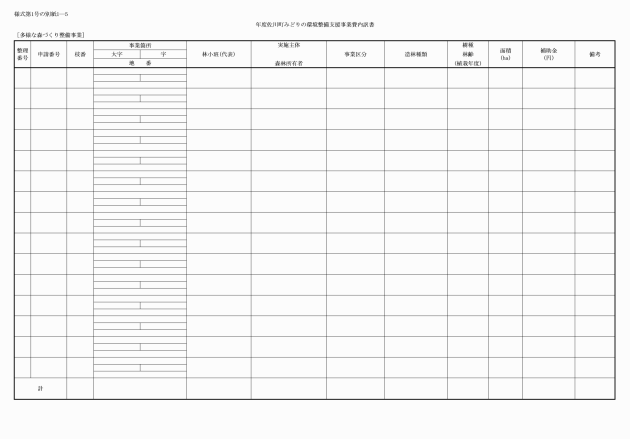

5 多様な森づくり整備事業 | (1) 人工林で行う不用木除去、不良木の淘汰等の保育間伐に要する経費、間接費、手数料及び森林保険料 (2) 7齢級以上の人工林で行う搬出間伐及び搬出集積に要する経費 | 森林組合等、森林整備法人、森林所有者、森林経営計画の認定を受けた者、特定間伐等促進計画の実施主体に位置付けられた者及び民間事業者等 | 定額(ただし、実費以内) 【保育間伐B】 1ヘクタール当たり 20,000円以内 【保育間伐C】 1ヘクタール当たり 30,000円以内 【搬出間伐】 1ヘクタール当たり 80,000円以内 |

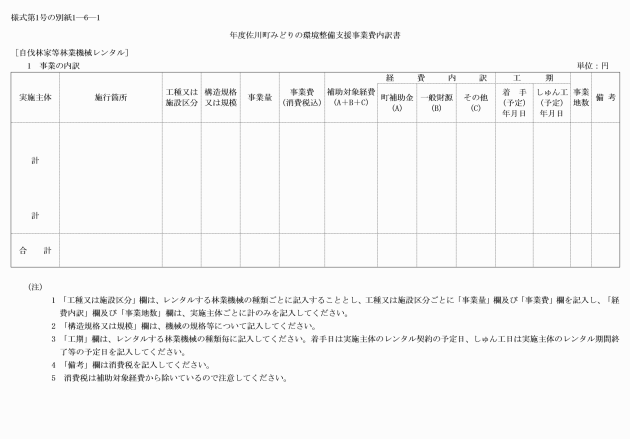

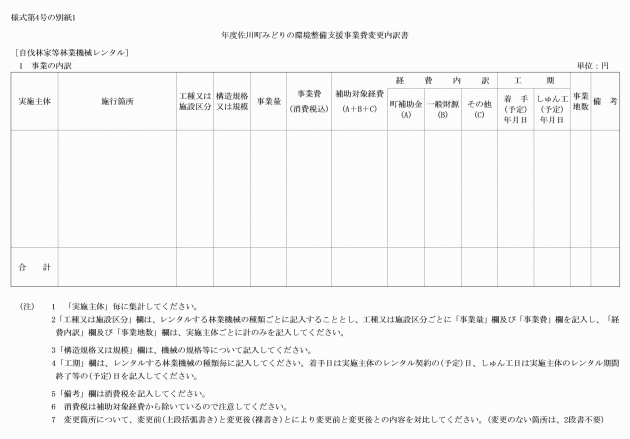

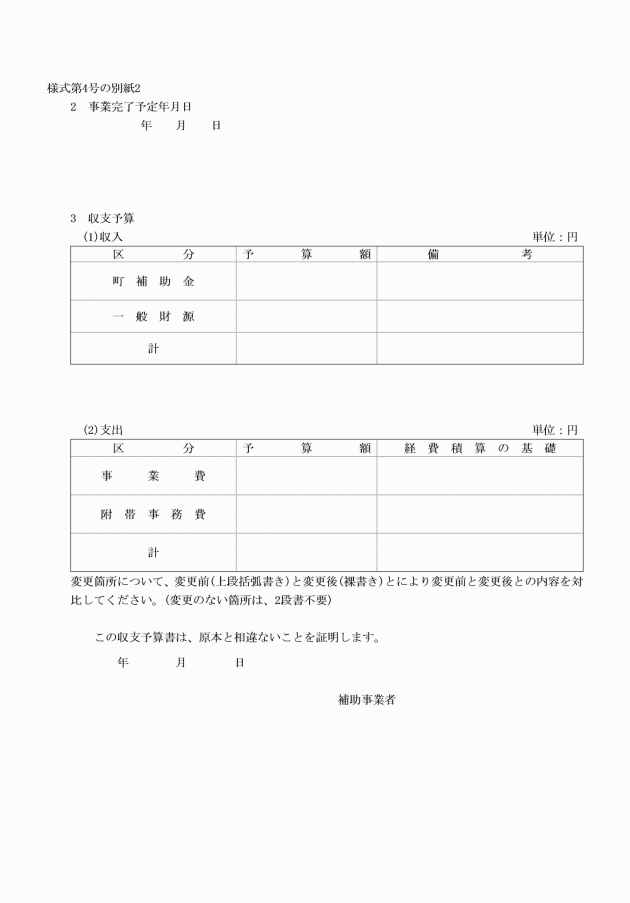

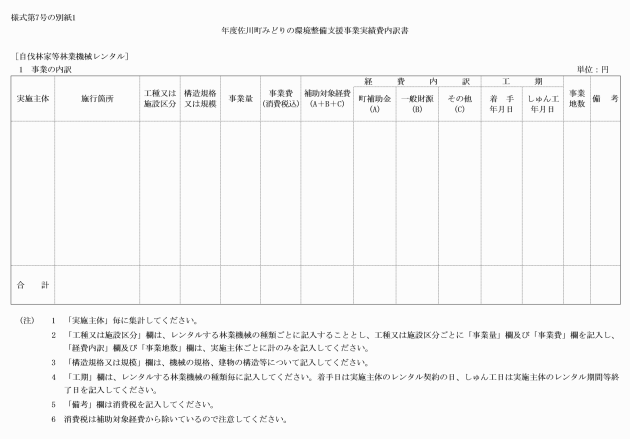

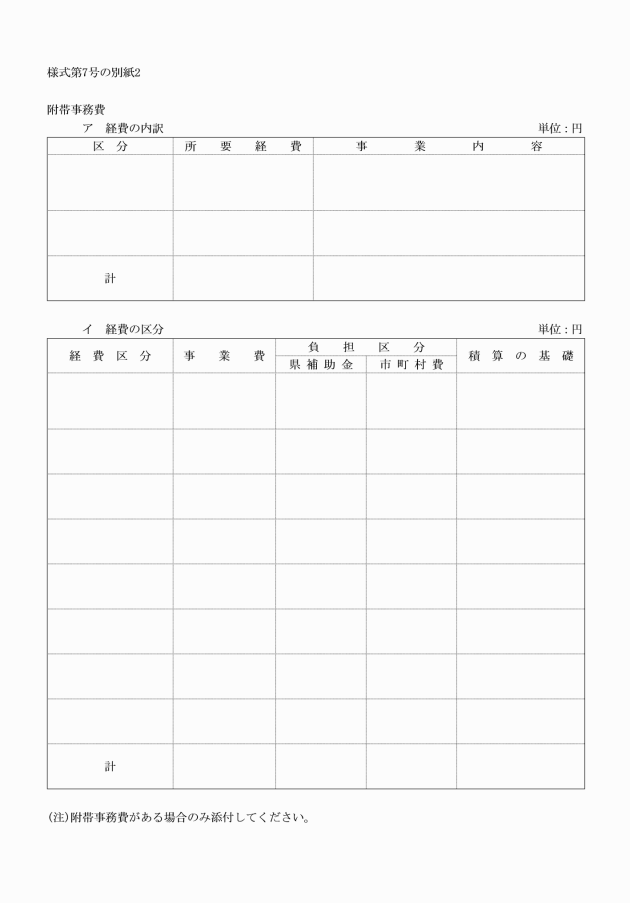

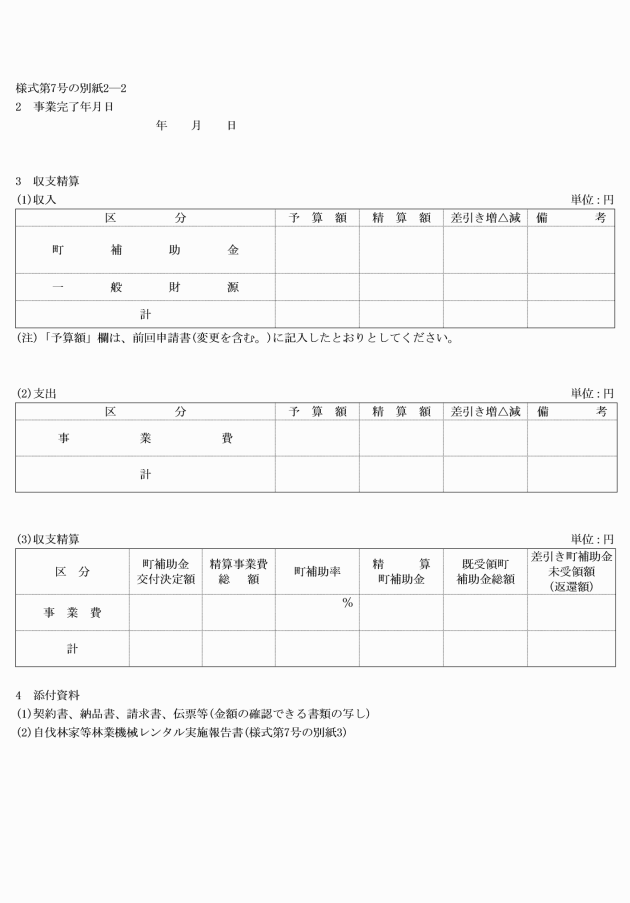

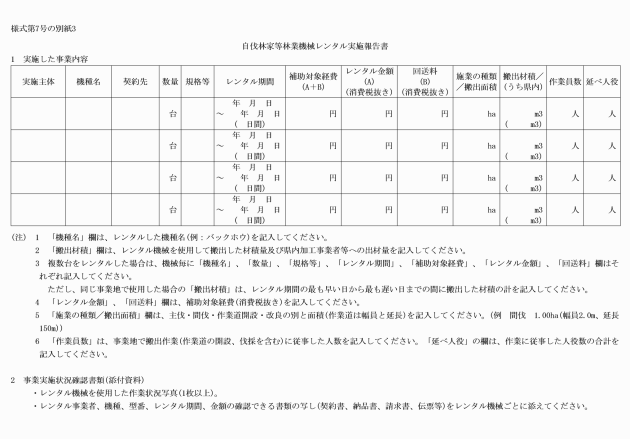

6 自伐林家等林業機械レンタル事業 | 原木の生産に必要な林業機械レンタル及び回送に要する経費 ただし、経費のうち消費税及び返却時の修繕費等を除く。 | 高知県小規模林業推進協議会の会員 | 2分の1以内 ただし、レンタル経費に要する補助金額の上限については、次の区分とする。 (1) バックホウ(グラップル付きを含む。)、普通トラック、ダンプトラック、トラッククレーン又は林内作業車 補助金額の上限は 15万円/月・台 (2) 上記以外の林業機械の場合 補助金額の上限は 10万円/月台 (3) レンタル期間は、3箇月以内とする。 |

高知県小規模林業推進協議会の会員かつ佐川町自伐型林業推進協議会の会員 | 4分の3以内 ただし、レンタル経費に要する補助金額の上限については、次の区分とする。 (1) バックホウ(グラップル付きを含む。)、普通トラック、ダンプトラック、トラッククレーン又は林内作業車 補助金額の上限は 30万円/月・台 (2) 上記以外の林業機械の場合 補助金額の上限は 20万円/月台 (3) レンタル期間は3箇月以内とする。 |

別表第2(第4条関係)

事業区分 | 事業内容 | 採択要件 |

1 森林吸収源整備事業 | 3齢級から9齢級までの人工林で行う不用木除去、不良木の淘汰等の除伐及び保育間伐 除伐及び保育間伐の区分 【除伐】 (3齢級から5齢級まで) 不用木の除去及び不良木の淘汰 【保育間伐A】 (3齢級から7齢級まで) 不良木の淘汰 【保育間伐B】 (8齢級から9齢級まで) 不良木の淘汰 【保育間伐C】 (3齢級から9齢級まで) 不良木の淘汰(伐採木の平均胸高直径が18センチメートル未満) | 造林事業の採択を受けていること。 |

2 公益林保全整備事業 | 保安林又は市町村森林整備計画に規定する公益的機能が高い森林で、国庫補助事業の対象とならない3齢級以上の人工林で行う保育間伐 | ① 保安林又は市町村森林整備計画に規定する以下のいずれかの公益的機能を有する森林であること。 (ア) 水源かん養機能維持増進森林 (イ) 山地災害防止/土壌保全機能維持増進森林 (ウ) 快適環境形成機能維持増進森林 (エ) 保健機能維持増進森林 ② 1施行地の面積が0.1ヘクタール以上であること。 ③ 間伐率は30パーセント以上であること。 |

3 森林整備事業 | 国庫補助事業の対象とならない7齢級からスギ14齢級、ヒノキ18齢級までの人工林で行う搬出間伐及び搬出集積 | ① 1施行地の面積が0.1ヘクタール以上であること。 ② 間伐率は、30パーセント以上であること。 ただし、小規模林業推進協議会の会員に限っては、間伐率20パーセント以上であること。 ③ 伐採木は、原則として80パーセント以上を搬出集積すること。 |

4 作業道整備事業 | 国庫補助事業の対象とならない作業道の路面整備、開設、補強、復旧又は補修 | ① 事業完了後の翌年度までに搬出間伐を実施すること。 ただし、やむを得ない事情により翌年度までの実施が困難と判断される場合には、この限りでない。 ② 開設は、高知県森林作業道作設指針にのっとり行うものとする。 ただし、これにより難い場合は、町が地域の実情を考慮し定めた森林作業道作設指針にのっとり行うことができるものとする。 |

(1) 路面整備 | ① 開設後5年を経過した作業道において、既設路面の凹凸が原則20センチメートル以上の場合であること。 ただし、開設後5年未満であっても災害等により、間伐材搬出のための路面整備が必要と判断される場合には、この限りでない。 | |

(2) 開設 | ① 幅員3.0メートル以上の作業道を開設する場合には、次の要件を全て満たす場合に限る。 (ア) 1ヘクタール以上の間伐材搬出に利用する場合 (イ) 生産システム上、3.0メートル以上の幅員が合理的な場合 | |

(3) 丸太積み工 | ① 法面の安定又は路体の確保のために必要と認められること。 | |

(4) 洗い越し工 | ① 小さな谷川等を通行する際に、路体の安定のために必要と認められること。 なお、ルート選定や地形上やむを得ない場合に限り、洗い越し工と同等以上の機能を有する工法も可とする。 | |

(5) 作業ポイント | ① 作業道延長500メートル当たり一箇所程度(作業に適した形状で90平方メートル以上)であること。 | |

(6) 作業道の復旧及び補修 | ① 単なる維持管理的な復旧及び補修でないこと。 ② 1箇所の補助金額が10万円以上であることとし、補助金額の上限は50万円とする。 ③ 事業を着手する前には、必ず被災写真を撮影することとし、写真により工法等について協議すること。 | |

5 多様な森づくり整備事業 | 人工林で行う不用木除去、不良木の淘汰等の保育間伐及び搬出間伐 保育間伐及び搬出間伐の区分 【保育間伐B】 (10齢級から12齢級まで) 不良木の淘汰 【保育間伐C】 (10齢級から12齢級まで) 不良木の淘汰(伐採木の平均胸高直径が18センチメートル未満) 【搬出間伐】 (7齢級以上) 人工林で行う搬出間伐及び搬出集積 | ① 市町村森林整備計画における「特に効率的な施業が可能な森林の区域」以外の森林であること。 ② 保育間伐は、造林事業の採択を受けていること。 ③ 1施行地の面積が0.1ヘクタール以上であること。 ④ 間伐率は、30パーセント以上であること。 |

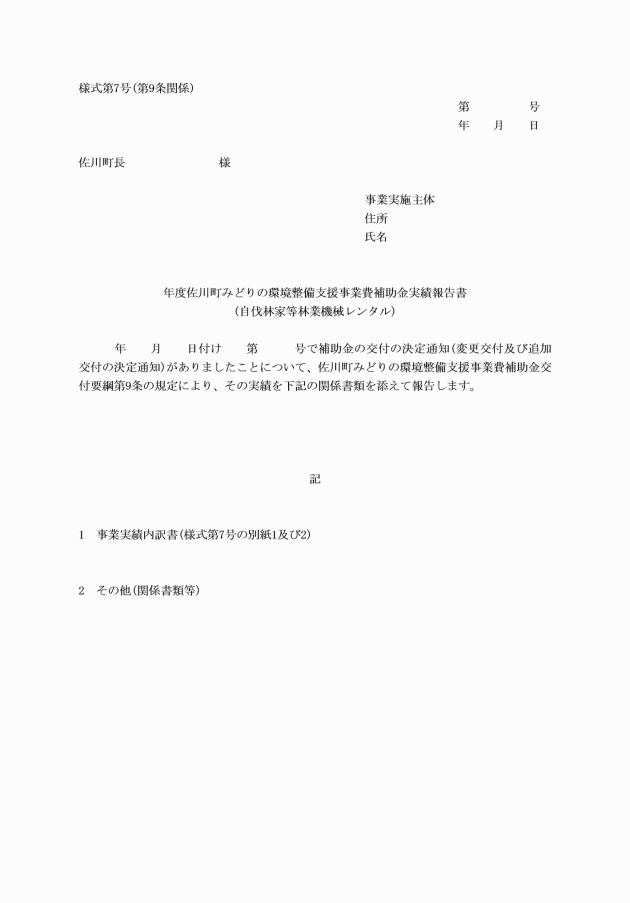

6 自伐林家等林業機械レンタル事業 | 自伐林家等小規模林業を実践する者が行う木材の生産を目的とした林業機械(作業道の開設及び改良並びに木材の集材及び運搬に必要な機械等)のレンタルに対する支援 | ① 補助事業により生産される原木は、県内加工事業者等(自社利用を含む。)に優先して供給しなければならない。なお、対象樹種は、スギ、ヒノキ、広葉樹(木炭・椎茸栽培用を含む。)及びチップ材等を含むこととする。 ② 皆伐及び間伐事業地を対象とする。 ③ 林業機械をレンタルする実施主体は、新たに小規模林業に取り組む者又は既に実践している場合にあっては、過去3年間の平均生産量を上回る素材生産(増産)に取り組む者とする。ただし、当年度計画が作業道開設のみの場合は、当該作業道を利用して搬出する次年度の素材生産量により判断する。 ④ 補助率等欄の「(1)バックホウ」については、バックホウ単体とバックホウとグラップルがセットになったものも含み、単体のアタッチメント(グラップル、ブレーカー等)については「(2)上記以外の林業機械」に含める。 ⑤ 安全な施業を実施するため、実施主体は、レンタル機械の操作に必要な研修の受講や資格を取得すること。 ⑥ 補助事業の利用上限年数は、平成27年度から通算して3年間とする。 |

(注)

1 自伐林家とは自己所有の森林において、自分自身が施業する者、サラリーマン等他の地域に居住しながら、自己所有森林を施業する者及び地域の森林を施業する者をいう。

2 自己所有とは、原則として、自伐林家等と同一生計にあるものの所有する森林をいう。ただし、祖父母、父母等親族が所有する森林も対象とする。

3 地域の森林を施業する者とは、佐川町に居住している者で、地域の森林を整備していこうとする意欲があり、森林所有者に代わって施業を実施するものをいう。

4 公益林保全整備事業の実施主体のうち森林組合については、佐川町又は森林所有者との協定が締結できず、国庫補助事業の対象とならない場合に限る。

別表第3(第13条関係)

1 暴力団(佐川町暴力団排除条例(平成23年佐川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。